«La Capilla Sixtina del Arte Románico». Así es como se conocen a las pinturas del Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro, en León. Están situadas en el nártex o pórtico occidental de la iglesia, ocupan una sala cuadrada, de unos 8 m. de lado y coronan las tumbas de los Reyes del Reino de León.

La admiración y hechizo que el arte románico causa en el hombre moderno, por encima de cualquier otro estilo artístico, se debe a que es un arte simbólico. A pesar de todas sus diferentes expresiones geográficas a lo largo del continente europeo, el románico mantiene una unidad que está ligada a una intensa vibración espiritual, fruto de una comprensión simbólica que es unión entre lo manifiesto y lo no manifiesto. Este contenido simbólico permanece disponible para ser descubierto por cada persona según su alcance espiritual, y en cualquier época, pues trasciende las particularidades o las modas de un tiempo concreto. Desde los estudios académicos no siempre se ha atendido a esta particularidad esencial del románico, a pesar de que, innegablemente todos los estudiosos han percibido en él un mensaje de armonía intelectual y una unidad que lo han definido como la primera de dos grandes eras artísticas, teológicas, filosóficas y científicas intercontinentales. El románico floreció en la Edad Media en Europa, desde la Península Ibérica hasta los países del este de Europa, y de norte a sur, de la mano del desarrollo y florecimiento que el cristianismo tuvo durante la Edad Media. La comprensión simbólica esencial que subyace en la arquitectura del templo románico es el de la fusión de la profunda dualidad de lo que existe, es decir, lo divino con lo humano, y lo celeste con lo terrestre.

En esta época, la comprensión de la ciencia no estaba parcelada como hoy la acostumbramos a entender, por eso no resulta casual que el románico haya sido también un reflejo de lo que sucedía en estos momentos en Europa. La evolución del latín vulgar, fruto del encuentro con las lenguas regionales, da lugar a las lenguas romances, de igual modo, el románico es una síntesis que nace del encuentro entre el modelo de los edificios del Imperio Romano (con bóveda de cañón y arco de medio punto) y las tendencias orientales (bizantinas, constantinoplas) como también las tendencias insulares y peninsulares (celtas, británicas). Este encuentro es también el que se da en el mismo seno del cristianismo y que experimenta en la Edad Media su máximo desarrollo.

En frase de María Ángeles Curro:

"Todo el conjunto románico guarda una concepción unitaria. La temática decorativa [...] está insertada en esa unidad constructiva. La escultura está supeditada como la pintura a la construcción arquitectónica, por eso la iglesia románica ya es objeto de interés, porque es ya simbólica."

El románico se gestó en los grandes monasterios de las órdenes cistercienses, cluniacenses y cartujos, en gran medida consecuencia del crecimiento del monacato en los siglos X y XI. Es un arte especialmente adaptado al mundo rural y agrario que predominaba en Europa en estos momentos, un arte a la medida del hombre y de la naturaleza. El románico también nace vinculado a las rutas de peregrinación, tiene una intención de manifestación espiritual de elevado signo. Pero aún siendo un estilo unitario, no podemos olvidar que en el románico conviven lo particular con lo universal, lo local con lo global, lo laico con lo religioso, lo terrenal con lo celestial, sin que esto vaya en detrimento del estilo unificado.

Para comprender esta esencia simbólica definitoria del románico debemos ahondar en los orígenes, bien sabemos que ninguna tradición verdadera inventa nada, sino que recoge la transmisión sagrada de los sabios que lo han precedido. Por eso, una de las características esenciales del templo cristiano es heredada de la tradición judía y ésta a su vez de la egipcia: la idea de que está hecho según un arquetipo celeste, el cual es comunicado a los hombres a través de un profeta. Esta comprensión estaba ya presente en el Antiguo Testamento cuando Dios da las indicaciones para la construcción del Arca de la Alianza y del Templo. David da a Salomón las reglas recibidas de Dios.

«Tú me ordenaste, dijo a Dios Salomón, edificar el templo en Tu santo monte, y un altar en la ciudad en la que moras, según el modelo del santo tabernáculo que Tú habías preparado desde el comienzo...» (Sab. 9, 8).

Por su parte, Ezequiel recibe en una visión la descripción del templo que se ha de edificar; percibe un ser sobrenatural que sostiene una caña de medir, que le da al profeta, al propio tiempo que su descripción, todas las medidas del templo. Y, finalmente, dice Dios a Ezequiel: «Y tú, hijo de hombre, describe a la casa de Israel este templo... Que midan su traza... Hazles ver la forma de este templo, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus figuras y todas sus ordenaciones, todas sus formas y todas sus leyes; y ponlo por escrito ante sus ojos para que guarden todas sus disposiciones y todas sus ordenaciones y las pongan por obra» (Ez. 43, 10-11).

No podemos pensar que los coetáneos del momento supieran nada del término románico ni que éste estuviera en la mente de los constructores. Lo que sí muy probablemente haya estado en la concepción intelectual de la época era el referente, como modelo literario, del Templo de Salomón, tanto en la forma, la función como la espiritualidad. Esta significación del templo, además de estar en los ambientes religiosos monásticos, también lo estaba en el entorno laico, pues era transmitida mediante procesos iniciáticos a los maestros constructores, que en gran medida se encargaron de construirlos.

Templo de Salomón - modelo literario

El templo de Salomón es el referente simbólico por excelencia del arquetipo celestial de templo, uno de los pilares sobre los que se sostenía la tradición judía. Había sido construido sobre el monte Moriá, en la ciudad de Jerusalén, el primer pueblo monoteísta de la historia cuidó de sus mandamientos y de su Templo hasta que el imperio de Babilonia lo destruyó en el año 586 a.c. Los israelitas fueron desterrados a Babilonia, pero durante su exilio nunca dejaron de anhelar su regreso (un exilio similar al producido tras la expulsión del paraíso de Adán y Eva en el cristianismo). El concepto bíblico de Templo es esencialmente simbólico, la destrucción del Templo es uno de los ejes vertebradores de todo el Antiguo Testamento, que además tiene también su continuidad en el Nuevo Testamento, en donde Jesús profetiza la destrucción del Segundo Templo.

Mis ojos van a estar abiertos, y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. 16 Yo he elegido y santificado esta Casa, para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre (2 Cro 7, 15-16)

El templo de Salomón será un modelo que está presente en cualquiera de las instancias que promueve la construcción de un templo románico. Para empezar, las dos columnas descritas en el texto, denominadas Jaquín y Boaz se han convertido, además de en importantes referentes de la cábala y la masonería, también en símbolo de una dualidad representada en las formas del románico, ambas columnas hacen alusión por un lado al rigor/juicio de Yahvé y por otro a la misericordia/gracia, dos principios que también podrían ser lo apolíneo y lo dionisíaco, el número y la indeterminación, la forma limitada y el caos, el yin y el yang.

Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, y otra a la izquierda; y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz (2Cro 3, 17)

Otro elemento descrito en el texto es el altar de los holocaustos que en el judaísmo se construía fuera del templo (para el sacrificio de animales) pero que en el cristianismo se sustituyó por el sacrificio definitivo de Cristo, el cual pasó a conmemorarse en el interior del templo a través de la eucaristía.

El rey Salomón y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. 5 El rey ofreció en sacrificio veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas, y así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios (2 Cro 7, 4-5)

7 Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante del templo del Señor, porque allí había ofrecido los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz, pues en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, ni las ofrendas ni las grasas (2 Cro 7, 7-8).

Otro elemento clave en el templo de Jerusalén es el Mar de Bronce, una gran pila de bronce en el atrio del Templo de Salomón, que además comparte una gran conexión simbólica con la pila bautismal cristiana: ambos representan la purificación y la entrada en un nuevo estado de vida. La pila bautismal cristiana, a menudo adornada con ondas que evocan el océano primordial, puede verse como una continuación del simbolismo del Mar de Bronce.

En Ap 15,2 se menciona “una especie de mar vítreo entreverado de fuego"

Es sabido que, en sus orígenes, la construcción del templo de Salomón fue un intento de purificación progresiva de los elementos del culto a Yahvé, Asira y otras divinidades adoradas por el pueblo judío, los cuales se sabe que tenían también espacios en la primerísima versión del templo. Por tanto se trató de purificar y consagrar todo el templo a una versión radicalmente monoteísta del culto yavhístico, que luego terminó por convertirse en la conversión de Yahvé en un dios trascendental, lo cual no estaba presente en las primeras fases del pensamiento judío.

.jpg)

La descripción del interior del templo de Salomón está repleto de colores dorados y de suntuosidad. Lo esencial cuando se penetra en el interior del templo judío de Salomón, era la creación de un conjunto de elementos que materialmente contengan toda la riqueza condensada posible y su forma sirva para desplegar el conjunto de ideas de alabanza y exaltación hacia la divinidad. Cuando se leían los textos de Crónicas y Reyes, cualquier promotor de un templo intentaba reproducir lo que en ellas se describe, un interior lleno de esplendor, riqueza y deslumbramiento, color dorado y presencia de elementos simbólicos, como los querubines, las palmeras, el candelabro de siete brazos, la hipotética piedra de Salomón con su sello y secreto iniciático, como también el Arca de la Alianza. De esta suntuosidad no ha quedado constancia en los templos pequeños del románico más que por el templo en sí mismo que ya es un símbolo de grandeza y de gloria.

Con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios: oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, y madera para los de madera; además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia.

San Vital de Rávena (Italia) (siglo VI), principal referente del arte bizantino en Occidente

Bizancio - modelo material y espiritual

Otro modelo y referente esencial para cualquier construcción del periodo románico, y que a menudo los historiadores han dejado de lado, a veces incluso de un modo interesado para dejar clara la independencia del mundo occidental del oriental, es Bizancio. Se tiende a ver a la Edad Media como un período totalmente diferente del Imperio Romano, pero sin embargo, hay otros autores como Peter Brown que nos hablan de una cierta continuidad, y no de ruptura. Las construcciones historiográficas modernas nos han acostumbrado a una lectura de una caída completa del Imperio Romano de occidente, que da lugar a un supuesto período "intermedio" denominado Edad Media, sin embargo, otros estudiosos han leído más bien fenómenos de continuidad, en los cuales la principal diferencia con respecto al período anterior será la substitución de los cultos paganos por el cristianismo. La Edad Media es un período de triunfo del cristianismo tanto en Oriente como en Occidente. Por tanto, no debemos olvidar que en Oriente, las instituciones del poder romano continúan, no desaparecen, hay una continuidad directa asumida y orgullosamente consciente de los diferentes basileos o monarcas del mundo bizantino con respecto al mundo romano, protegidos por el Cuerno de Oro, por la particular arquitectura de Constantinopla (Bizancio), protegidos por la eficacia de su ejército y por la adhesión al credo ortodoxo. El mundo bizantino resiste durante por lo menos 1000 años (hasta el 1453) y se convierte en la fusión perfecta del mundo inercial del Imperio Romano y el cristianismo.

Los bizantinos llenaron los interiores de sus iglesias de mosaicos con vivos fondos dorados.

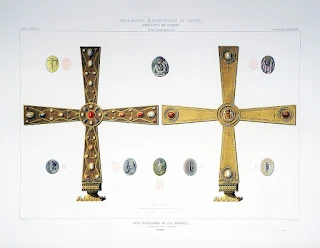

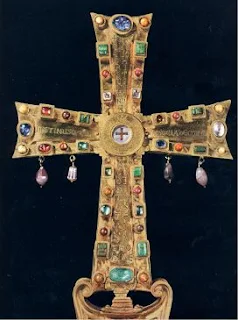

Por tanto, Bizancio es un espejo en el que se mira todo Occidente, en este momento mucho más fragmentado, con peleas y guerras constantes. De hecho hay un intento, por parte de Carlomagno, de poder otorgar a Occidente la misma estabilidad y unión entre el poder político y el religioso existentes en Oriente. Todo esto nos lleva a poner un poco en duda la descripción tradicional tan extendida de que las artes se fragmentan en occidente hasta que el románico hace una unificación en la que se recuperan los modelos propios del mundo romano. Bizancio es una obsesión para todos los monarcas, todos los reyes y todos los nobles, desde antes de Carlomagno hasta cualquier monarca de los siglos X, XI o XII. Desde el propio esplendor dorado al modelo del templo de Salomón, hasta la configuración de los elementos suntuarios, hay un deseo de emular, de repetir un ideal heredado de Bizancio. De esta continuidad dan cuenta similitudes como vemos en la cruz bizantina de Justino II y la cruz de los Ángeles o la cruz de la Victoria de Oviedo. Estas cruces, aun siendo elementos cristianos, también intentan prorrogar la riqueza presente de los templos paganos, en una línea de continuidad que es mucho menos rupturista de lo que a menudo nos han trasladado.

Cruz de Justino II o Crux Vaticana, regalo del emperador Justino II (565-574 d.C.) y su esposa Sofía al pueblo de Roma

La Caja de las Ágatas, la cruz de la Victoria y la cruz de los Ángeles (Cámara Santa de Oviedo)

Ilustración Cruz de Oviedo. Miguel Civil, Ciriaco. (1861). Archivo Museo Academia Real de San Fernando

San Isidoro de León - máximo exponente del románico

La admiración por el modelo máximo del templo de Salomón y el mundo bizantino llega a todos los aspectos simbólicos del interior del templo, como también a las cubiertas de los libros, de los códices y sus ricas iluminaciones. A pesar de que siempre que se estudia el románico se dice que es un estilo unitario, no siempre se presta atención al resto de elementos unificadores del templo, más allá de la escultura y la pintura. Además del exterior del templo, el interior estaba provisto de una serie de elementos suntuarios que configuran el tesoro del templo. Parte fundamental de estos tesoros era la creación de un escriptorium, en donde los artesanos escribas elaboraban códices cuyas miniaturas servían, a su vez, como inspiración en las tallas de los capiteles y demás elementos escultóricos del templo.

Real Colegiata de San Isidoro, en León. Templo de tres naves con bóvedas de medio cañón. Planta de cruz latina, más de 300 capiteles que cuentan las secuencias de las sagradas escrituras. Contiene pinturas románicas del siglo XII que cubren sus bóvedas, por eso se la conoce con el sobrenombre de la Capilla Sixtina del románico.

En este templo se encuentra también posiblemente la primera representación madura de la pintura románica

La basílica de San Isidoro de León es uno de los mejores referentes románicos de esta intención simbólica integral heredada de la Antigüedad y de los modelos consagrados por la tradición. Se trata del gran templo de la monarquía leonesa, seguramente el más completo por ser el que más recursos económicos disponía, por este motivo lo podemos tomar como referente de ideal en la construcción de templos románicos, al menos en lo que respecta al norte y noroeste peninsular.

También el color es otra categoría fundamental en la conciencia de la época del románico, a pesar de que habitualmente nos haya quedado la imagen de oscuridad asociada a éste. Del templo románico se dice que es oscuro, que sus constructores no se atreven a abrir grandes vanos en sus muros por miedo a debilitar la estructura. Y sin embargo, lo que pretendieron y desde luego lograron, es un inteligente y simbólico uso de la luz. Juegos de luces y sombras para encaminar al creyente desde la oscuridad hasta el resplandor de lo sagrado. Tanto el interior de los templos como las miniaturas de los códices estaban profusamente pintados y decorados. No nos hacemos una idea de hasta qué punto el efecto estético dependía de la riqueza de material, del brillo de sus materiales al que también aluden las riquezas del rey Salomón.

A comienzos del siglo XI, en el Reino de León se seguían conservando los edificios con tradición y cultura hispanas, así como la liturgia hispánica visigótica que se había gestado y definido en los Concilios de Toledo, con una influencia mozárabe importante. Mientras que en el Condado de Barcelona y algunas partes de Europa había entrado ya con fuerza el arte románico, acompañado del nuevo rito romano conjuntamente con el canto gregoriano, impulsados desde Roma, en el cual la influencia bizantina haya sido todavía más palpable. El románico supo integrar a la perfección todas estas particularidades locales de cada zona, por lo que su función conecta con la visión integral y no rupturista de la concepción sagrada de la tradición.

Los ángeles con las hoces. La siega. La vendimia de la Tierra. El pisado de la vid en el lagar de la ira de Dios (Ap 14, 14-20). Llamado Beato de San Isidoro de León por ser la Basílica de San Isidoro de León el lugar donde se encontraba originalmente, o Beato de Fernando I de León y doña Sancha por el nombre de los donantes, aunque también se le denomina Beato de Facundo por el nombre del copista, es una espectacular obra del siglo XI.

Fernando I y Sancha promueven, en León, la creación de un elemento que está presente, siempre que se puede, en cualquier constitución de un templo románico: la creación e ilustración de una Biblia, en este caso también de los comentarios al Apocalipsis, que son prácticamente un género del norte de España y particularmente leonés, o incluso también el extraordinario diurnal. A estos libros se dedicaban los máximos esfuerzos desde el punto de vista material y formal, repiten fórmulas que emulan y provienen a su vez de los modelos que imitan a Bizancio, a través de una cadena de intercambios que venía transmitiéndose por los reinos centroeuropeos. Hay, en León, una concepción profundamente unitaria del templo heredada de Bizancio, todo se piensa de un modo simultáneo, aunque la construcción del templo lleve mucho tiempo, el proyecto de los libros, la eboraria, las arcas para las reliquias, los elementos litúrgicos se piensa a la vez, como un proyecto unitario que en el caso de San Isidoro de León se extendió desde el 1035 al 1063.

Diurnal de Fernando I y Sancha. Fol. 6r.

Biblioteca Xeral Universitaria, Santiago de Compostela.

Diurnal de Fernando I y Sancha, Alfa (folio 1r).

Fol. 285 Diurnal de Fernando I y Sancha

La construcción de un beato en San Isidoro de León, siguiendo los modelos consagrados por la tradición, demuestra la vigencia de las concepciones de carácter apocalíptico heredadas de oriente, dentro de la sociedad medieval. La creación y enriquecimiento de un escriptorium en el que se producen tanto textos religiosos como deslumbrantes objetos litúrgicos hechos de oro, plata y piedras semipreciosas, formaba parte ineludible de esos tesoros o ajuares que cualquier mecenas o promotor de un templo tenía en mente.

Otro aspecto fundamental es el tesoro o ajuar relativo a la celebración de la liturgia. Así como en el mundo bizantino hubo una continuidad (a excepción del periodo iconoclasta) en los usos litúrgicos durante por lo menos 1000 años, por el contrario, en el mundo occidental, si que existió una fragmentación de la liturgia que es especialmente rastreable en el canto (canto ambrosiano, beneventano, canto de la liturgia mozárabe, canto y rito sarum, canto anglicano).

La continuidad ente el prerrománico y el románico se puede observar por ejemplo en algunos elementos de la eucaristía que se han conservado en Europa.

Cáliz de Tassilo

El cáliz de Tassilo es una prueba de que esa herencia simbólica del Templo de Salomón y sus objetos suntuosos estaba presente también en el prerrománico. Se trata de un objeto destacado y original, construido en bronce y dorado con plata y oro, posiblemente realizado por artesanos de Northumbria, decorado con ornamentos hibernosajones (arte anglo-celta o insular) típicos de la época. El cuidado y el arte con el que fue trabajado y la rica decoración demuestran que fue el producto de la más alta artesanía de la época. A pesar de que los sínodos eclesiásticos de los siglos VIII y IX prohibieron expresamente el uso del cobre y el bronce en los cálices consagrados, éste es uno de los pocos ejemplos que se conservan de esa época.

Entre los tesoros del arte carolingio se encuentra este evangeliario del siglo X y este cáliz del XII, llamados de san Gauzelino, adornados con oro y piedras preciosas. Podemos observar que ya hay más recursos económicos, pero igualmente la esencia es la misma, la intención de trasladar el modelo del arquetipo celeste descrito en las fuentes bíblicas, en este caso el tercer modelo permanente, o Jerusalén Celestial, que junto con el modelo del Templo de Salomón y los grandes templos bizantinos constituyen los paradigmas intelectuales y materiales a seguir en este momento.

Los elementos del tesoro se enriquecen con las materias más ricas y valiosas, a imitación, o como asimilación del propio valor específico material, un aspecto que además no está reñido con el simbólico, más bien está inmerso en su significado. Lo suntuario es específicamente eso, lo costoso desde el punto de vista material, el suntus, lo que cuesta, que podía gastarse tanto en la construcción del templo como en la construcción de elementos del tesoro del templo, como este caliz, en el que se incluyen el mayor número de piedras preciosas descritas en el Apocalipsis.La ciudad misma era de oro puro, transparente como el vidrio. La muralla era de jaspe. 19 Las doce piedras de sus cimientos estaban adornadas con piedras preciosas; la primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, 20 la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. 21 Cada una de las doce puertas era una perla, y la calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como un cristal.

22 No vi en la ciudad templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. 23 La ciudad no necesita que el sol ni la luna la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 24 Su luz iluminará a las naciones de la tierra y los gobernantes del mundo le llevarán sus gloriosas riquezas (Ap 21, 18-24).

Dentro de los elementos del tesoro de un templo están también las eborarias o piezas en marfil (material muy valorado en el momento) que decoran las arcas de reliquias, o arcas santas que sirven para guardar determinados elementos relacionados con la Eucaristía. La creación de un conjunto de arcas para poder conservar y exponer los restos de las reliquias no es precisamente una tradición cristiana, sino que proviene de la Antigua Grecia, en donde los templos se construían sobre los restos de héroes oraculares o divinidades o presencias míticas como la cabeza de Orfeo, o los restos de la serpiente que mató Apolo.

La pieza maestra de la orfebrería románica es el cáliz de doña Urraca, conservado también en León. Sin duda la copa más rica en materiales y elaboración de todo el repertorio suntuario románico. En ella se puede apreciar también la condición de síntesis hacia la emulación del pasado romano, el camafeo muestra el deseo de integrar (aunque sea de manera anecdótica) la propia gloria imperial del pasado romano. El esplendor de las piedras apocalípticas, el brillo y la forma del oro, la potencia simbólica del ágata presente en ese cuenco interior que quizá puedan incluso llevarnos al primitivo ajuar de la última cena, la concepción de la base como un conjunto de arquillos, convierten a la propia copa en el resumen conceptual de un templo. La filigrana, y el esplendor de la materia y su brillo permiten entender al cáliz como la obra culminante del tesoro de León. Están presentes el deseo de unificar el resplandor del oro y las piedras preciosas con lo costoso y la dificultad de la materia, el espíritu era por tanto enriquecer, dotar, ornar y dar esplendor.

Templo, ofrenda unitaria

Pero el mayor adorno de la obra suntuaria es precisamente el templo, porque es lo que lleva más gasto y porque también es concebido como un adorno. En el pensamiento medieval el templo es concebido como una ofrenda unitaria, no se pueden desgajar los elementos que lo conforman. Por eso todas las piezas que lo componen se pertenecen a sí mismas, no pertenecen, como hoy a menudo se lee en los discursos modernos, ni a un pueblo, ni a una comunidad ni a un país. Pertenecen a la ofrenda hecha a Dios.

Todo templo románico, aún teniendo la complejidad infinita de una de las obras maestras del románico como San Isidoro, o siendo una iglesia humilde o pequeña, todo templo románico es el despliegue de un conjunto de ideas cuyo fin último es la exaltación de Cristo, como también la exaltación de quien paga el templo como representante del poder en la tierra. Tal como lo expresa César García Álvarez, todo templo románico es una unidad y es también un representante del despliegue de todas las artes liberales que formaban parte del programa formativo del cristianismo, desde el mundo antiguo hasta la Edad Media: el Trivium, con las artes de la palabra, gramática, retórica y dialéctica, que queda reflejado en los tesoros por medio del cultivo de libros, reproducción de manuscritos, creación de Biblias iluminadas, diurnales o libros de horas, y el Quadrivium, que no es más que una proyección sucesiva y perfeccionada de las artes del número, la aritmética que permite contar y construir las formas de la geometría que a su vez permiten reflejar y convertir al templo en una unidad de astronomía y todo ello en una especie de música invisible a los ojos. Si el propio San Isidoro había afirmado que ninguna vida debía estar sin música y que la música era la propia consagración de cada una de las potencias espirituales del ser humano, cualquier templo románico en el fondo aspira a esto, sus proporciones suelen ser siempre astronómicas y musicales al mismo tiempo que aritméticas y basadas en las formas geométricas de los sólidos platónicos. De la misma manera, los elementos que erróneamente separamos como suntuarios formaban parte del despliegue de una concepción del templo, como de la propia realidad, que desplegaba en un conjunto fascinante de imágenes la profundidad abismática del uno sagrado, es decir, del deseo de convertir al templo en el reflejo material de la presencia divina.

Referencias

.jpg)

.jpg)

.JPG)